成吉思汗

| 成吉思汗 Чингис хаан | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

国立故宫博物院藏铁木真半身像 | |||||||||||||||||||||

| 大蒙古国第1任皇帝(可汗) 元朝追尊皇帝 | |||||||||||||||||||||

| 统治 | 1206年春天-1227年8月25日 | ||||||||||||||||||||

| 前任 | 无(大蒙古国建立) | ||||||||||||||||||||

| 继任 | 窝阔台 | ||||||||||||||||||||

| 出生 | 金大定二年壬午马年四月十六日 1162年5月31日 漠北草原斡难河上游地区不儿罕山(今蒙古国肯特省) | ||||||||||||||||||||

| 逝世 | 元太祖二十二年丁亥猪年七月十二日(六十六岁) 1227年8月25日(65岁) 萨里川哈老徒行宫(今中国六盘山) | ||||||||||||||||||||

| 安葬 | |||||||||||||||||||||

| 王后 | |||||||||||||||||||||

| 妃嫔 | |||||||||||||||||||||

| 妃 | |||||||||||||||||||||

| 子嗣 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 政权 | 大蒙古国 | ||||||||||||||||||||

| 父亲 | 也速该 | ||||||||||||||||||||

| 母亲 | 诃额仑 | ||||||||||||||||||||

| 宗教信仰 | 腾格里、萨满教、藏传佛教 | ||||||||||||||||||||

| 成吉思汗 | |||||||

| 汉语名称 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 汉语 | 成吉思皇帝 | ||||||

| |||||||

| 藏语名称 | |||||||

| 藏语 | ཐའི་ཛང་ཇིང་ཁི་ | ||||||

| |||||||

| 蒙古语名称 | |||||||

| 传统蒙文 | ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ | ||||||

| 西里尔蒙文 | Чингис хаан | ||||||

成吉思汗[a](约1162年—1227年8月),生前名号为成吉思皇帝[b],又称成吉思合罕[c]、成吉思可汗[d],清朝改称为青吉思汗[e],本名铁木真,又译忒没真[f],清朝改译为特穆津[g],是大蒙古国的创建者及首任皇帝。成吉思汗一生大多时光都用于统合蒙古诸部落,继而发起连番军事征伐,征服中国及中亚的大片疆土。

铁木真生于1155年至1167年间,取名铁木真,他是蒙古孛儿只斤氏首领也速该和妻子诃额仑的长子。铁木真八岁时,父亲亡故,他的家庭遭部落抛弃。铁木真家道几近赤贫,为巩固自己在家庭中的地位,杀死同父异母兄长别克帖儿。铁木真极具领袖魅力,助其吸引首批追随者,并与札木合、脱斡邻勒二位重要草原首领结为同盟;他们合力夺回遭劫掠者掳去的铁木真新婚妻子孛儿帖。然而随着铁木真声名渐起,他与札木合逐渐关系恶化,最终公然交战。约1187年,铁木真在十三翼之战中大败,此后数年可能沦为金朝臣属;待1196年再度崛起,他旋即开始积聚权势。后来脱斡邻勒视铁木真为威胁,于1203年对他发动突袭,是为合兰真沙陀之战。铁木真先是撤退,继而重整旗鼓,于班朱尼河盟誓,在折折运都山之战击败脱斡邻勒;他击败乃蛮部且处决札木合后,遂成为蒙古草原上唯一的统治者。

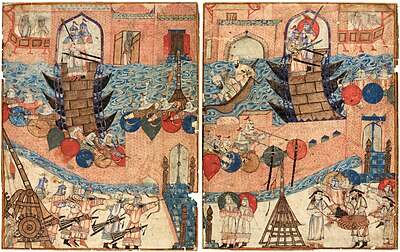

1206年,铁木真在忽里勒台上正式采用“成吉思皇帝”或“成吉思可汗”这一名号,其确切含义未详。成吉思汗推行旨在确保长治久安的改革,将蒙古部落的结构改造成一心效命于皇室的任人唯贤的体制。挫败权势萨满阔阔出的政变图谋后,成吉思汗开始巩固自己权力。1209年,成吉思汗率大军袭扰邻国西夏,西夏于次年接受蒙古所提条件。继而,成吉思汗发起征伐金朝的战事,历时四载,至1215年攻占金朝都城中都而告终。成吉思汗的部将者别于1218年兼并中亚国家西辽。翌年,成吉思汗在花剌子模王朝处决自己派去的使者后,怒而兴兵入侵,此战倾覆花剌子模王朝,蹂躏河中地区与呼罗珊地区,而者别与其同僚速不台率军远征,抵至格鲁吉亚与基辅罗斯。1227年,成吉思汗在平定西夏叛乱时驾崩;历经两年空位期后,他的第三子暨继承人窝阔台于1229年登上皇位。

成吉思汗至今仍是颇具争议的人物。成吉思汗对追随者慷慨且极为忠诚,但对敌人极冷酷无情。成吉思汗为谋求称霸天下,广纳各方建言,他深信萨满教至上神祇腾格里已注定他要统治世界。成吉思汗麾下蒙古军队杀人数以百万计,然而他征服之举亦促成广袤地域内前所未有的商业与文化交流。在俄罗斯与阿拉伯世界,成吉思汗被视为落后、野蛮的暴君,而近来西方学界已开始重新审视此前视他为野蛮军阀的观点。在蒙古国,成吉思汗死后被神化;现代蒙古人皆视他为蒙古国的开国之父。

名字与名号

[编辑]蒙古语并无通用的罗马化拼写系统,因此现代蒙古人名的拼写方式差异很大,发音可能与原名大相径庭[1]。最常被译为“成吉思”的尊称最终源自蒙古语的ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ,其罗马化拼写可为Činggis。该词被音译为汉语的成吉思,音译为波斯语则是چنگیز Čəngīz。由于阿拉伯语中没有类似[tʃ](在蒙古语和波斯语罗马化拼写中用č表示)的发音,所以写作者将这个名字转写为J̌ingiz,叙利亚语作者则使用Šīngīz[2]。

除18世纪基于对波斯文献的误读而引入英语的“Genghis”外,现代英语中的拼写还包括“Chinggis”、“Chingis”、“Jinghis”、“Jengiz”等[3]。他的本名“铁木真”(ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ;Temüjin)在英语中有时也拼写为“Temuchin”[4]。

1265年11月23日,成吉思汗之孙忽必烈追尊祖父庙号为太祖,1266年11月16日,上谥号为圣武皇帝。1271年,忽必烈改国号为大元。1310年1月7日,忽必烈的曾孙曲律皇帝又将此谥号加上尊谥,扩展为法天启运圣武皇帝[5]。

史料来源

[编辑]由于相关史料是用欧亚大陆十几种语言所写成,故而现代历史学家发现汇编成吉思汗生平的相关信息颇为棘手[6]。所有涉及成吉思汗青少年时光及崛起的记载都源于两部蒙古语史料——《蒙古秘史》与《金册》。《金册》现已失传,它为两部汉文史书——14世纪的《元史》和《圣武亲征录》提供创作灵感[7]。《元史》虽然编纂质量欠佳,但对各场战役及相关人物提供大量细节;《圣武亲征录》在编年叙事上更为严谨,但未对成吉思汗有所批评,且偶尔还存在讹误[8]。

《蒙古秘史》因在14、15世纪被音译为汉字而得以留存[9]。《蒙古秘史》的历史真实性一直存在争议:20世纪的汉学家阿瑟·韦利认为它是一部没有史学价值的文学作品,但近世历史学家却对这部作品更为采信[10]。尽管该书的编年顺序明显存疑,且部分章节为求叙事更佳而有所删改,但《蒙古秘史》仍备受重视,因为这位匿名作者常常对成吉思汗提出批评:除将他描述为优柔寡断、有恐犬症外,《蒙古秘史》还载录他杀害兄长、其子术赤可能为私生子等诸多禁忌之事[11]。

多部波斯文史书亦留存于世,它们对成吉思汗及蒙古人或褒或贬,态度不一。明哈札丁·朱兹贾尼和阿塔·蔑里克·志费尼皆在1260年完成各自所著史书[12]。朱兹贾尼亲眼目睹蒙古征服的残暴行径,他的史书《纳昔儿史话》所体现出的敌意正反映出他的亲身经历[13]。与朱兹贾尼同时代的志费尼,曾两次前赴蒙古,并在蒙古后继国伊利汗国政权中担任要职,故而他的态度更为同情蒙古;他在《世界征服者史》中所述对于成吉思汗西征诸事最为可靠[14]。最重要的波斯文史料当属拉施特哀丁奉成吉思汗后裔合赞之命于14世纪初编纂的《史集》。合赞允许拉施特查阅《金册》等蒙古机密史料,使他得与忽必烈的使者孛罗丞相等蒙古口述传统方面的专家交流。由于是在撰写官方史书,拉施特对不便或禁忌的细节有所删改[15]。

还有许多其他同时代史书载有有关成吉思汗及蒙古人的额外信息,不过它们的中立和可靠常遭质疑。其他汉文史料包括被蒙古征服的各王朝史书如王鹗的《汝南遗事》、李志常的《长春真人西游记》、元修《金史》、《宋史》,及1221年出访蒙古的宋朝使臣赵珙的记载。赵珙的《蒙鞑备录》是成吉思汗在世期间所写、现存唯一有关蒙古人的史料[16]。阿拉伯文史料包括花剌子模王子札兰丁的同伴奈撒维为他撰写的同时代传记《札兰丁传》。此外,还有《格鲁吉亚编年史》等几部较晚的基督教编年史,以及诸如柏郎嘉宾、马可·波罗等欧洲旅行者所著作品[17]。

早年

[编辑]出生及童年

[编辑]铁木真出生年份存在争议,历史学家各有倾向的不同日期:1155年、1162年、1167年。有些传统说法认为铁木真出生于猪儿年,也就是1155年或1167年[18]。虽然赵珙和拉施特哀丁的著述支持1155年这一说法,但《元史》、《圣武亲征录》等其他主要史料则倾向于1162年[19]。蒙古人民共和国曾选择在1962年纪念铁木真诞辰800周年[18]。汉学家伯希和所支持的1167年这一说法源于次要史料——元代文人杨维桢的文章《三史正统辨》,但与成吉思汗生平事迹相比,1167年这一说法比1155年更为契合,因为若出生于1155年,则意味着他三十多岁才有子女,且年逾古稀仍征战不息[20]。多数历史学家认可的出生年份是1162年[21];历史学家保罗·拉契涅夫斯基指出,铁木真本人可能都不清楚确切年份[22]。铁木真的出生地,《蒙古秘史》记载为斡难河右岸的迭里温孛勒答合,然而亦存争议:有人认为在今蒙古国肯特省达达勒,也有人认为在今俄罗斯阿金布里亚特自治区南部[23]。

铁木真出生于蒙古部落的孛儿只斤氏,在当时,“蒙古”一词仅指蒙古东北部一个部落的成员;由于此部落在大蒙古国形成过程中起核心作用,后来他们的名称就被用来指代所有部落[24]。父亲是也速该,把传奇战神孛端察儿蒙合黑奉为鼻祖,母亲是诃额仑,出生于弘吉剌部的斡勒忽讷氏,诃额仑新婚时,也速该从她的蔑儿乞新郎赤列都处将她抢走,自此成为他的正妻[25]。铁木真本名由来存在争议:早期说法是,他父亲刚自征讨塔塔儿部的胜仗中归来,带回一名叫铁木真兀格的俘虏,遂以这名俘虏之名给新生儿取名,以庆胜利;后世说法则强调词根“temür”(意为“铁”),并与“铁木真”意为“铁匠”的说法联系起来[26]。

围绕铁木真的出生有数则传说。其中最著名的一则,是说铁木真出生时手中紧握着一块血块,此为亚洲民间传说中预示此子将成为勇士的象征[27]。亦有说法称,诃额仑因一束光而受孕,此光预示着此子的命运,此传说与孛儿只斤氏神话祖先阿兰豁阿的传说相呼应[28]。也速该和诃额仑在铁木真之后,又育有三子:合撒儿、合赤温、帖木格,另有一女帖木仑。铁木真还有两名同父异母兄弟别克帖儿和别勒古台,他们是也速该次妻速赤格勒所生,速赤吉勒的身份未详。兄弟姐妹皆成长于也速该位于斡难河畔的主营地,于此学习骑马射箭[29]。

铁木真八岁时,父亲决意为他订一门合适的亲事。也速该携带继承人前往声望颇高的弘吉剌部牧场,此前弘吉剌部与蒙古部多次通婚,诃额仑即出身于弘吉剌部。在彼处,也速该为铁木真和弘吉剌部首领德薛禅之女孛儿帖订下婚约。因这一婚约意味着也速该将获一强大盟友,且孛儿帖聘礼颇高,故而德薛禅在谈判中占据上风,要求铁木真留于自己家,以劳作偿还未来的聘礼债务[30]。也速该接受此条件,在独自骑马归家途中,遇一伙塔塔儿人,便寄希望于草原热情款待陌生人的传统,向其求食。然而塔塔儿人认出这位宿敌,遂暗中在其食物中置毒。也速该渐感不适,却仍设法回家;临终之际,他嘱托亲信家臣蒙力克前往弘吉剌部接回铁木真。不久后,也速该便离世而去[31]。

青春期

[编辑]

也速该之死,令其属民百姓——包括孛儿只斤氏、泰赤乌氏及其他氏族之人——团结破碎。因铁木真尚不满十岁,别克帖儿年长约两岁,二人皆被视为缺乏统治经验。泰赤乌氏一族将诃额仑排除于首领死后的祭祖仪式之外,不久便弃其营盘而去。《蒙古秘史》载,整个孛儿只斤氏皆随之而去,尽管诃额仑试图以荣誉相劝,令其留下,却终未成功[32]。然而拉施特哀丁与《圣武亲征录》则暗示,也速该的弟兄曾支持这位遗孀。或许诃额仑拒绝与其中一人实行夫兄弟婚,从而导致日后关系紧张,亦有可能是《蒙古秘史》作者对当时情形有所渲染[33]。所有史料一致认为,也速该麾下大多数属民百姓舍弃其家庭,转投泰赤乌部,诃额仑一家生活自此更为艰难[34]。他们过上狩猎采集的生活,采挖根茎,拾取坚果,猎捕小动物,捕捞鱼儿[35]。

随着孩子们年岁渐长,矛盾渐生。铁木真与别克帖儿都有成为父亲继承人的资格:虽然铁木真是也速该正妻所生之子,但别克帖儿比他年长至少两岁。依收继婚之法,别克帖儿成年后甚至有可能与诃额仑结婚,成为铁木真的继父[36]。因常为猎物分配之事起争执,矛盾加剧,铁木真与弟弟合撒儿遂设伏杀死别克帖儿。这一禁忌之举,官修正史未予记载,但《蒙古秘史》有所记录,书中述及诃额仑怒责二子之事。别克帖儿的同母弟弟别勒古台未寻仇报复,反而成为铁木真麾下地位颇高的追随者,与合撒儿齐名[37]。约在此时,铁木真与札木合结下深厚友谊,札木合也是贵族出身的少年;《蒙古秘史》载,铁木真十一岁时,与札木合互赠踝骨为礼物,并立下安答之盟——即蒙古传统的结拜兄弟誓言。翌年,二人互赠箭器,再度结为安答[38]。

因家庭缺乏盟友,铁木真多次被俘[39]。铁木真曾遭泰赤乌部所擒,于一次宴饮时逃脱,先藏身于斡难河,后躲入锁儿罕失剌的营帐中,锁儿罕失剌曾看到他在河边,却未声张。锁儿罕失剌冒极大个人风险,庇护铁木真三日,而后帮助他逃脱[40]。另有一次,铁木真得博尔术相助,此少年协助他追回被盗的八匹马。不久后,博尔术加入铁木真营帐,成为其首位那可儿(意为“私人伴当”,复数为“那可惕”)[41]。《蒙古秘史》所记载的这些事件,彰显出作者对成吉思汗个人魅力的着重刻画[42]。

崛起掌权

[编辑]早期征战

[编辑]

铁木真年满十五岁成年后,返回德薛禅处迎娶孛儿帖。德薛禅见原本以为已死的女婿尚在人世,欣喜不已,遂同意这门婚事,并陪同新婚夫妇返回铁木真营帐;其妻子搠坛赠予诃额仑一件昂贵的貂皮斗篷[43]。铁木真欲寻一庇护者,便将这件斗篷转赠给克烈部可汗脱斡邻勒,脱斡邻勒曾与也速该并肩作战,并与他结为安答。脱斡邻勒统治着蒙古中部的大片领土,但对众多追随者心存疑虑。因急需忠诚之士替代,脱斡邻勒对这份贵重礼物十分满意,欣然接纳铁木真受其庇护。二人关系日益密切,铁木真也开始招揽追随者,诸如者勒蔑等那可儿纷纷投效于他[44]。大约在此期间,铁木真与孛儿帖育有他们的第一个孩子,是个女儿,名为豁真[45]。

不久之后,约三百名蔑儿乞人为报复也速该抢走诃额仑之举,突袭铁木真的营帐。铁木真及他弟弟得以藏身于不儿罕合勒敦山,然而孛儿帖与速赤格勒却遭掳掠。依收继婚之法,孛儿帖被嫁给已故赤列都之弟赤勒格儿[46]。铁木真向脱斡邻勒以及儿时好友、已成为札答兰部首领的札木合求援。两位首领皆愿出兵两万,由札木合指挥,此战很快获胜。当时已怀有身孕的孛儿帖被成功找回,不久便生下一子,名为术赤;尽管铁木真视如己出,但术赤生父之谜却伴随他一生[47]。《蒙古秘史》对此有所述载,与拉施特哀丁的记载有所不同,拉施特哀丁为维护家族声誉,隐去任何有关私生子的暗示[48]。在接下来的十五年间,铁木真与孛儿帖又育有三子(察合台、窝阔台、拖雷)四女(扯扯亦坚、阿剌合、秃满伦、阿儿塔隆)[49]。

据《蒙古秘史》记载,铁木真与札木合的追随者一起扎营达一年半之久,其间二人重结安答之盟,大被同眠。该史料将这段时期描述为好友间的亲密相处,然而拉契涅夫斯基质疑,铁木真是否实际上是以投身札木合麾下为代价,换取他在对抗蔑儿乞人时的援助[50]。矛盾渐生,两位首领最终分道扬镳,表面缘由是札木合就扎营之事说过一句隐晦之语;据《蒙古秘史》记载,札木合说:“铁木真、铁木真,我的好安答!靠座山坡扎营吧,好让牧马人有行帐!找个河岸扎营吧,好让牧羊人充其腹![51] ”无论如何,铁木真听从诃额仑与孛儿帖的建议,开始建立独立的追随者队伍。多数部落首领仍追随札木合,但有四十一位首领连同众多百姓支持铁木真,其中包括兀良哈部的者勒蔑的两名弟弟察兀儿罕与速不台、巴鲁剌思部的忽必来与忽都思兄弟二人、斡勒忽讷兀惕部的轻吉牙歹等其他部落和氏族人[52]。许多人被铁木真身为公正慷慨、能给予更好生活的领主的名声所吸引,且前来投奔的萨满巫师豁儿赤预言上天已赋予铁木真伟大的使命[53]。

不久之后,铁木真便被其亲信追随者拥戴为蒙古可汗[54]。脱斡邻勒对自己属臣的地位提升感到欣慰,但札木合却心怀怨恨。矛盾逐步升级为公开敌对,约在1187年,两位首领在答兰版朱思展开激战,双方兵力相当,但铁木真明显战败。后世编年史家如拉施特哀丁等却称铁木真获胜,但他所述自相矛盾且彼此冲突[55]。

拉契涅夫斯基、梅天穆等现代历史学家认为,在答兰版朱思之战后的十年间,铁木真很有可能大部分时间都在华北地区为女真金朝的臣属[56]。赵珙记载,日后的“成吉思”曾当过十余年金朝人的奴婢。此前这一说法被视为民族主义傲慢的表现,如今则被认为确有其事,尤其是鉴于并无其他史料能令人信服地解释铁木真在答兰版朱思之战至约1195年间活动的情况[57]。越境避难之举,对于心怀不满的草原首领及失宠的中原官员而言,皆是常事。铁木真重出江湖时仍保有相当权势,这表明他很可能在臣属金朝期间有所获益。因铁木真后来推翻金朝,所以这样有损蒙古威望的一段经历,在蒙古所有史料中均被略去,而赵珙则不受此类禁忌约束[58]。

击败对手

[编辑]各史料对铁木真返回草原后的相关事件记载不一。1196年夏初,铁木真参与金朝针对塔塔儿部的联合军事行动,当时塔塔儿部的行事已开始违背金朝利益。作为奖赏,金朝授予铁木真“札兀惕忽里”这一荣誉称号,其含义在女真语中大致相当于“百夫长”。大约在同一时间,铁木真协助脱斡邻勒夺回克烈部的统治权,此前克烈部的统治权被脱斡邻勒的弟弟额儿客哈剌在强大的乃蛮部支持下篡夺[59]。1196年的这些行动从根本上改变铁木真在草原上的地位——尽管名义上他仍是脱斡邻勒的附庸,但实际上已成为平等的盟友[60]。

札木合在答兰版朱思之战获胜后行事残忍——据称他架起七十个锅,将背叛者活活煮死,并羞辱那些反对他的首领的尸体。许多心怀不满的追随者,包括也速该的追随者蒙力克及其诸子,因此投奔铁木真麾下;他们或许也被铁木真新获得的财富所吸引[61]。桀骜不驯的主儿乞部此前在一次宴会上冒犯他,且拒绝参与对塔塔儿部作战,遭铁木真制服。处决主儿乞部首领撒察别乞、泰出二人后,铁木真让别勒古台在一场事先安排好的摔跤比赛中,象征性折断主儿乞部领袖不里孛阔的腰骨,致其死亡以作报复。后一事件违背蒙古的司法习俗,唯有《蒙古秘史》的作者记录此事,且明确表示不赞同。这些事件大约发生在1197年[62]。

在随后几年里,铁木真与脱斡邻勒时而分别、时而联合对蔑儿乞部、乃蛮部、塔塔儿部发起征战。约在1201年,包括弘吉剌部、泰赤乌部、塔塔儿部在内的诸多不满部落集结起来,发誓要打破孛儿只斤-克烈联盟的统治,推选札木合为其首领,尊他为古儿汗(意为“众汗之汗”)。起初取得些许胜利后,铁木真与脱斡邻勒在阔亦田大败这一松散联盟,札木合被迫向脱斡邻勒求饶[63]。铁木真渴望在蒙古东部建立绝对统治,先是击败泰赤乌部,接着1202年又击败塔塔儿部;两场战役结束后,他处决各部落首领,并将剩余的战士收归麾下。泰赤乌部战士中包括此前曾援助过他的锁儿罕失剌及年轻神射手只儿豁阿歹,只儿豁阿歹因射杀铁木真的战马且毫不隐瞒此事,展现出军事才能与个人勇气,铁木真亲自给他改名为蒙古语意为“梅针箭”的者别[64]。

吞并鞑靼人后,草原上尚存三大军事势力:西部的乃蛮部、东部的蒙古部、夹在中间的克烈部[65]。为巩固自身地位,铁木真提议让自己儿子术赤与脱斡邻勒的女儿察兀儿别姬结婚,让自己的女儿豁真与脱斡邻勒之子桑昆的儿子秃撒合结婚。以桑昆为首的克烈部精英认为,这一提议是企图控制他们部落,而对术赤身世的疑虑更是令他们深感冒犯。此外,札木合指出,铁木真提拔平民担任要职的做法对传统草原贵族政治构成威胁,因为这颠覆社会规范。最终,脱斡邻勒屈服于这些压力,试图诱骗其臣属进入埋伏圈,但他的计划被两名牧马人巴歹、乞失里黑偷听到。铁木真虽集结部分兵力,却仍在合兰真沙陀之战中惨败[66]。

铁木真向东南方向退至班朱尼河,此地或是一处未明的湖泊或是河流,他在此等待失散的部队重新集结:博尔术丢失战马,被迫徒步逃亡,而铁木真身负重伤的儿子窝阔台则由勇士博尔忽护送照料。铁木真召集一切可能的盟友,向其忠实追随者立下著名的忠诚誓言,即后来所称的班朱尼河盟誓,这些追随者日后也因此获得极高的威望[68] 。班朱尼河盟誓的立誓者成分复杂——来自九个不同部落之人,其中包括基督徒、穆斯林、佛教徒,他们唯一的共同点便是对铁木真及彼此的忠诚而团结在一起。这一群体成为后来大蒙古国的典范,历史学家约翰·曼称之为“一个雏形国家的雏形政府”[69]。《蒙古秘史》未记载班朱尼河盟誓,因这一群体主要是非蒙古人,作者大概是想淡化其他部落的作用[70]。

借助合撒儿的战争诡计,蒙古人得以在折折运都山设伏突袭克烈部,尽管随后的战斗持续三天三夜,但铁木真最终取得决定性胜利。脱斡邻勒与桑昆皆被迫逃亡,桑昆逃往吐蕃部,而脱斡邻勒则被未认出他的乃蛮人豁里速别赤所杀。铁木真通过将克烈部精英吸纳进自己部落巩固胜利成果:他与亦巴合别乞结婚,并将她妹妹别土出迷失与唆鲁禾帖尼分别聘给长子术赤与幼子拖雷,托雷又与脱斡邻勒的孙女脱古思结婚[71]。因札木合等人被蒙古人击败后前来投靠,乃蛮部人数大增,遂准备开战。铁木真从同情他的汪古部首领阿剌兀思处得知这些情况。1204年5月,在纳忽山崖前察乞儿马兀惕之战中,乃蛮部遭到决定性惨败:其首领太阳汗被杀,其子屈出律被迫西逃[72]。同年晚些时候,蔑儿乞部被消灭殆尽,而在察乞儿马兀惕之战中抛弃乃蛮部的札木合,被其五个伴当出卖给铁木真,这五个伴当因不忠而被铁木真处决。据《蒙古秘史》记载,札木合说服儿时安答将自己体面处死;其他记载则称他是被肢解而死[73]。

早期统治:改革与对中原的征战(1206年—1215年)

[编辑]1206年忽里勒台与改革

[编辑]

铁木真成为草原唯一的统治者后,于1206年在斡难河源头召开名为忽里勒台的大型集会[75]。在此,铁木真正式采用“成吉思皇帝”或“成吉思可汗”这一名号,即成吉思汗,其词源与含义向来颇多争议。有评论者认为,此名号并无实际意义,仅体现铁木真对传统名号古儿汗的摒弃,因古儿汗名号曾授予札木合,故而价值稍逊[76]。另一种说法则称,“成吉思”一词蕴含力量、坚毅、强硬、正义之意[77] 。还有一种假说提出,该名号与突厥语tängiz(意为“海洋”)有关,“成吉思皇帝”或“成吉思可汗”即意为“海洋之主”,鉴于当时人们认为海洋环绕大地,所以此称号最终意味着“天下共主”[78]。

成吉思汗统治百万民众后[79],依梅天穆所言,开启一场“社会革命”[80]。由于传统部落制度主要是为惠及小氏族与家族而发展形成,并不适合作为大型国家的根基,且曾是此前草原部落联盟衰败的缘由。于是,成吉思汗开启一系列行政改革,旨在压制部落归属的影响,代之以对皇帝及皇室无条件的忠诚[81]。因多数传统部落首领在他崛起过程中已被铲除,成吉思汗得以按照对自己有利的方式重构蒙古社会阶层。最高层级仅由成吉思汗及他四个弟弟的家族占据,这些家族被称作“黄金家族”(altan uruq)或“白骨头”(chaghan yasun);其下是“黑骨头”(qara yasun,有时作qarachu)阶层,由大蒙古国建立前幸存的贵族及新兴的重要家族组成[82]。

为破除部落忠诚观念,蒙古社会被重新整编为军事十进制体系。凡十五岁至七十岁之间的男子皆被征召入千户(minqan,复数为minkad),即千人编制的军事单位,其下又细分出百户(jaghun,复数为jaghat)和十户(arban,复数为arbat)[83] 。这些单位还涵盖各男子的家眷,意味着每个军事千户都有相应的千户家眷作为支撑,梅天穆将其称为“军事工业复合体”。每个千户既是政治单位,也是社会单位,而被征服部落的战士则被分散至不同的千户,使其难以集体叛乱。此举意在确保旧部落认同消失,代之以对“大蒙古国”及凭借功绩和对皇帝的忠诚而获晋升的将领的忠诚[84]。这项改革成效卓著——即便在大蒙古国分裂后,也从未出现依部落界限而分裂的情况。相反,成吉思汗的后裔一直稳坐统治地位,有些甚至延续至18世纪,就连帖木儿、也迪古等权势颇大的非皇室君主,也被迫在其家族的傀儡统治者背后操控政权[85]。

成吉思汗麾下的高级那可儿被授予最高军衔,获享至高荣誉。博尔术与木华黎被授予万户,各自统领万人军队,分别担任右手军与左手军的统帅[86] 。七十八位那可儿(含博尔术、木华黎)与七位驸马计八十五人各领一个千户,另三位驸马共掌十个千户,共有八十八位千户长统辖九十五个千户。成吉思汗秉持任人唯贤的理念,这些将领中许多出身低微:拉契涅夫斯基列举出者勒蔑与速不台,二人皆为铁匠之子,此外还有木匠古出古、牧羊人迭该,甚至包括曾在1203年向铁木真预警脱斡邻勒计划的两名牧马人巴歹、乞失里黑[87]。作为一项特殊优待,成吉思汗允许部分忠诚的将领保留其部队的部落属性。汪古部的阿剌兀思因与成吉思汗结成联姻同盟,他本人或长子不颜昔班与成吉思汗的女儿阿剌合结婚,故而被准许保留本部落五千名战士 [88]。

支撑这些改革的一项关键举措是扩充怯薛(护卫军)。1203年铁木真击败脱斡邻勒后,便小规模借鉴克烈部的这一制度,而在1206年的忽里勒台上,其人数大幅扩充,从1,150人增至10,000人。怯薛不仅是皇帝的护卫,还是皇帝的家臣、军事学院、政府管理中枢[89] 。这一精锐部队的所有战士皆是军事将领的兄弟或儿子,本质上相当于人质。不过,怯薛成员享有特殊特权,他们侍奉皇帝,可直接面见皇帝,皇帝则反过来评估他们的能力及治理或指挥方面的潜力[90]。速不台、绰儿马罕、拜住等将领皆是从怯薛起步,而后才获命统领自己的部队[91]。

巩固权力(1206年—1210年)

[编辑]从1204年至1209年,成吉思汗主要专注于巩固和维护他新建的国家[92]。成吉思汗面临萨满阔阔出带来的挑战,阔阔出之父蒙力克在叛投铁木真后,被准许与诃额仑成婚。阔阔出凭借巫术宣称铁木真为成吉思可汗,并自封“帖卜腾格里”(意为“通天巫”)这一腾格里名号,在蒙古平民中颇具影响,还妄图离间皇室[93]。成吉思汗的弟弟合撒儿成为阔阔出首个针对的目标——合撒儿向来不为兄长所信任,遭阔阔出诬陷后受辱,险些入狱,幸得诃额仑出面公开斥责成吉思汗,方才解围。然而,阔阔出的权势日益增强,成吉思汗的幼弟帖木格试图干预时,竟遭其当众羞辱[94]。孛儿帖察觉到阔阔出对成吉思汗权力构成威胁,遂向丈夫发出警告,成吉思汗虽对这位萨满仍心存迷信敬畏,但此时也意识到他所带来的政治威胁。成吉思汗准许帖木格安排处死阔阔出,随后便取代这位萨满,成为蒙古人最高的精神权威[95]。

在此期间,蒙古人向周边地区施加控制。1207年,成吉思汗派术赤北征,去征服位于西伯利亚针叶林边缘的槐因亦儿坚(“林木中百姓”)诸部落。与斡亦剌部结成联姻同盟并击败谦河乞儿吉思部后,术赤掌控该地区的粮食、皮毛贸易、金矿[96]。蒙古军队亦向西进发,于1208年末在也儿的石河击败乃蛮-蔑儿乞联盟。蔑儿乞部首领脱脱被杀,屈出律逃往中亚[97]。1211年,在巴而术带领下,畏兀儿人摆脱西辽统治,归附成吉思汗,成为首个向蒙古人臣服的定居民族[98]。

蒙古人早在1205年便开始袭扰由党项人领导的西夏王国边境定居点,表面上是为报复西夏收留脱斡邻勒之子桑昆[99]。更实际的解释包括,通过获取新的物资与牲畜来重振凋敝的蒙古经济[100],或者单纯是为征服一个半敌对国家,以保护新生的蒙古国[101]。西夏多数军队驻守在王国南部与东部边境,分别防范宋朝和金朝的进攻,而其北部边境仅依靠戈壁作为屏障[102]。1207年,成吉思汗征讨西夏,洗劫斡罗孩城,随后于1209年,成吉思汗决意亲自率军全面入侵西夏[103]。

1209年5月,斡罗孩城再次被攻克,蒙古人向西夏都城中兴府(今银川市)进军,但遭西夏军队挫败。僵持两个月后,成吉思汗佯装退兵,打破僵局;西夏军队被骗出防御阵地,进而被击败[104]。尽管此时中兴府已基本无防御力量,但蒙古人除简陋的攻城槌外,并无更好的攻城武器,因而无法继续攻城[105]。西夏向金朝求援,此时金章宗已经死去,刚刚即皇帝位的完颜永济拒绝这一请求。成吉思汗试图筑坝引黄河水灌城,起初奏效,但堤坝修筑不善,于1210年1月决口——可能是西夏所为,蒙古军营遭水淹,被迫退兵。很快双方正式签订和约:夏襄宗投降,答应每年向蒙古纳贡,并将自己的女儿察合献给成吉思汗,以换取蒙古退兵[106]。

征讨金朝(1211年—1215年)

[编辑]1209年,完颜永济篡夺金朝皇位。完颜永济此前曾在草原边境任职,成吉思汗对他颇为反感[107]。1210年,金朝使者要求成吉思汗向完颜永济跪拜接诏,并进献岁贡,成吉思汗却嘲讽中原皇帝,南面而唾,然后乘马扬长而去,此举意味着宣战[108]。尽管面对可能多达600,000名金朝士兵,双方兵力悬殊达八比一,但成吉思汗自1206年得知金朝内部动荡不安后,便已准备入侵金朝[109]。成吉思汗有两个目的:一是为金朝往昔犯下的罪孽复仇,其中最主要的是12世纪中叶俺巴孩汗之死;二是获取其军队与属民所期望的大量战利品[110]。

1211年3月召集忽里勒台后,成吉思汗于5月发动对金朝中原地区的入侵,次月便抵达金朝外围防线。这些边境要塞由阿剌兀思的汪古部驻守,他们未作阻拦,放蒙古人通行[111]。这场三路并进的骑行劫掠旨在掠夺并焚毁金朝大片领土,以切断其物资供应,削弱其民众对政权的认可,同时夺取通往华北平原的山道[112]。金朝失去众多城镇,且因连番叛逃事件而受阻,其中最突出的一次叛逃直接促成木华黎在1211年秋于会河堡之战中取胜[113]。1212年,成吉思汗在围攻西京(今大同市)失利时中箭受伤,战役遂告暂停[114]。此次失利后,成吉思汗组建一支攻城工兵部队,在随后两年间招募500名金朝专家[115]。

1213年战事再起时,居庸关的防御已得到大力加强,但者别率领一支蒙古小分队设法潜入关隘,突袭金朝精锐守军,为通往金朝都城中都(今北京市)打开道路[116]。金朝统治开始瓦解:金朝臣属契丹人公开叛乱后,西京留守纥石烈胡沙虎弃职,在中都发动政变,杀死完颜永济,扶植自己的傀儡皇帝金宣宗[117]。这种政权崩溃对成吉思汗的军队而言实属幸事;此前他们因连胜而冒进,已丧失主动权。当时军队饱受疫病与饥荒之苦——据柏郎嘉宾记载,甚至出现人相食,不过其说法可能有所夸大——成吉思汗无力再对中都城墙展开更多攻势,于是不顾将领的主战意愿,开启和平谈判[118]。成吉思汗获得包括3,000匹马、500名童男女、完颜永济之女岐国公主、大量金银丝绸在内的贡品,而后于1214年5月解除围城,班师回朝[119]。

由于金朝北方领土饱受瘟疫与战乱蹂躏,金宣宗将都城及朝廷向南迁移600公里(370英里)至开封[120]。成吉思汗认为这是金朝意图在南方重整旗鼓,然后重启战事,遂认定和约已被破坏。成吉思汗即刻准备回师夺取中都[121]。据历史学家艾骛德所言,直至此时,成吉思汗才决定全面征服华北地区[122]。1214—1215年冬,木华黎攻克辽东诸多城镇,尽管1215年5月中都居民向成吉思汗投降,但中都城仍遭洗劫[123]。1216年初成吉思汗返回蒙古,木华黎率军继续经营辽东,在1217年受命在中原统军南征[124]。木华黎对动荡不安的金朝发动一场残酷却成效渐显的战役,以粉碎华北地区残余的抵抗力量,直至1223年亡故[125]。

后期统治:向西扩张与重返中原(1216年—1227年)

[编辑]平定叛乱与征服西辽(1216年—1218年)

[编辑]1207年,成吉思汗任命豁儿赤为西伯利亚已征服的“林木中百姓”万户。豁儿赤获任并非因其才能,而是因他过往功绩,他强掳三十名美女充实自己后宫为妾,致使诸部落于1216年初反叛,将他擒获。翌年,他们伏击并杀害成吉思汗麾下位高权重的那可儿博尔忽[126]。皇帝因挚友之死而震怒,本欲亲率大军为博尔忽报仇;后经博尔术、木华黎等人劝阻,遂遣长子术赤及朵儿边部将领朵儿伯多黑申前往。他们出其不意击败叛军,确保对这一经济要地的掌控[127]。

乃蛮汗子屈出律于1204年兵败后,在1211年篡夺中亚国家西辽皇位,至1213年太上皇耶律直鲁古驾崩后公开施行统治。屈出律为人贪婪专横,试图强行让当地伊斯兰民众改信佛教,故而很可能招致他们的仇恨[128]。成吉思汗认为屈出律可能对自己的大蒙古国构成威胁,遂派者别、速不台率两万骑兵前往可失哈耳城;者别通过强调蒙古的宗教宽容政策,动摇屈出律的统治,赢得当地精英的忠诚[129]。屈出律被迫南逃至帕米尔高原,却遭当地猎人擒获。者别将屈出律斩首,并将其尸首在西辽境内示众,宣告该地区宗教迫害的终结[130]。

入侵花剌子模王朝(1219年—1221年)

[编辑]

此时,成吉思汗已完全掌控丝绸之路东段,其领土与统治中亚、波斯、阿富汗大部分地区的花剌子模王朝接壤[131]。双方商人皆渴望重启贸易,此前在屈出律统治期间贸易曾中断;蒙古攻克中都后不久,花剌子模国王摩诃末二世便派遣使者前来,而成吉思汗亦指示斡脱商获取中亚及西亚的优质纺织品与钢铁[132]。黄金家族诸多成员投资一支由450名商人组成的商队,该商队于1218年满载大量货物前往花剌子模。花剌子模边境城市讹答剌城长官亦纳勒术以间谍罪为由,决定屠杀这些商人并劫掠货物;摩诃末对成吉思汗的意图心生疑窦,要么支持亦纳勒术之举,要么对此睁一只眼闭一只眼[133]。成吉思汗派使者不花剌的阿里·忽罗加携两名副使花剌子模人麻哈茂德、讹答剌的斯斯夫·康客前往,欲避免战争,但摩诃末竟杀害使者,羞辱副使。使者被杀一事激怒成吉思汗,他决定留木华黎率少量兵力驻守华北,自己则率大军入侵花剌子模[134]。

摩诃末的王朝疆域虽广,却内部涣散:他与母亲秃儿罕可敦共同统治,历史学家彼得·戈尔称其为“一种不稳定的二元统治”,且花剌子模贵族与民众对其穷兵黩武及中央集权统治颇为不满。出于这些及其他缘由,摩诃末拒绝与蒙古人在野外交战,而是将桀骜不驯的军队驻守于各大城市[135]。这使得装备轻便、机动性强的蒙古军队在城外占据无可争议的优势[136]。1219年秋,讹答剌遭围攻——此次围攻历时五个月,于1220年2月城破,亦纳勒术被处决[137]。其间,成吉思汗分兵而进。成吉思汗留儿子察合台与窝阔台继续围攻讹答剌城,派术赤沿锡尔河向北进军,另遣一军南下进入河中地区中部,自己则与拖雷率蒙古主力大军穿越克孜勒库姆沙漠,以钳形攻势突袭不花剌守军[138]。

1220年2月,成吉思汗攻克不花剌城堡,继而进军摩诃末的居所撒麻耳干,撒麻耳干于翌月沦陷[139]。摩诃末被蒙古人迅速的征服速度弄得不知所措,逃离巴里黑,者别与速不台紧追不舍;两位将领一路追击花剌子模国王,直至1220年末至1221年初冬季,他因痢疾死于里海一岛上,此前他已指定长子札兰丁为王位继承人[140]。者别与速不台随后开启一场长达7,500公里(4,700英里)、环绕里海的远征。此次远征后来被约翰·曼称作“大远征”,历时四年,使蒙古人首次接触欧洲[141]。与此同时,花剌子模首都玉龙杰赤正遭成吉思汗的三位年长儿子围攻。漫长的围攻于1221年春在残酷的城市巷战中结束[142]。札兰丁南撤至阿富汗,沿途集结兵力,并在八鲁湾之战中击败成吉思汗养子失吉忽秃忽所率蒙古军队[143]。札兰丁因将领间纷争而势力削弱,在1221年11月的申河之战中惨败后,被迫渡过申河逃往印度[144]。

成吉思汗幼子拖雷同时在呼罗珊地区展开一场残酷的战役。凡抵抗之城皆遭摧毁——你沙不儿、马鲁、也里,这三座当时世界上规模最大、最为富庶的城市,皆被夷为平地[145]。也里起初向拖雷投降,但后来反叛,于1222年被摧毁;也里城中居民遭到屠杀[146]。这场战役使成吉思汗留下冷酷无情、残忍暴虐的征服者形象。同时代波斯历史学家称,仅这三场围城战造成的死亡人数就超过570万,现代学者认为此数字大为夸张[147]。不过,即便如约翰·曼所估算的,整个战役死亡总人数为125万,那也堪称一场人口灾难[148]。

重返中原与最后一战(1222年—1227年)

[编辑]1221年,成吉思汗突然中止在中亚的征战[149]。起初成吉思汗本打算经印度返回,后意识到南亚气候湿热,不利于军队作战,且预兆也很不利[150]。尽管1222年蒙古人大多时间都在反复平定呼罗珊地区的叛乱,但为避免战线过长,他们最终完全撤出呼罗珊地区,将新边界划定在阿姆河[151]。在漫长的归途中,成吉思汗筹备新的行政区划,以治理被征服的领土,任命达鲁花赤(意为“掌印者”,即专员)和八思哈(地方镇守官),以使该地区恢复正常秩序[152]。成吉思汗还在兴都库什山召见道教掌教长春真人丘处机,与他交谈。皇帝悉心聆听丘处机的说教,并赐予其信徒诸多特权,包括免税及对大蒙古国全境道士的管辖权——后来道士借此特权试图凌驾于佛教之上[153]。

通常认为此次战役中止的原因是,西夏此前拒绝为1219年的入侵提供援军,后来又在木华黎征讨陕西金朝剩余势力时违抗他的命令[149]。梅天穆对此存疑,他认为西夏在1223年木华黎亡故前一直协同作战,后来因不满蒙古控制,且察觉到成吉思汗在中亚征战带来的机会,便停止参战[154]。无论如何,成吉思汗起初试图通过外交途径解决此事,但西夏权贵未能就向蒙古送交人质一事达成协议,他便失去耐心[155]。

1225年初,成吉思汗返回蒙古,用一年时间筹备对西夏的征战。1226年初,征战开始,首战便攻克西夏西部边境的黑水城[156]。入侵进展迅速。成吉思汗下令逐一洗劫甘肃走廊的城市,仅对少数城市予以赦免[157]。秋季渡过黄河后,蒙古人于11月围攻灵州(今灵武市),灵州位于西夏都城中兴府以南仅30公里(19英里)处。12月4日,成吉思汗大败西夏援军;皇帝将围攻西夏都城之事交予将领,自己则与速不台南下,劫掠并巩固金朝领土[158]。

驾崩及后续影响

[编辑]

1226年末至1227年初冬季,成吉思汗狩猎时坠马,随后数月病情日益加重。这使得中兴府的围攻进度放缓,因为他的诸子与将领劝他结束征战,返回蒙古养病,称西夏来年仍可征讨[160]。成吉思汗因西夏主将阿沙敢不的侮辱而大怒,坚持继续围攻。成吉思汗于1227年8月18日或25日驾崩,但驾崩消息被严格保密,毫不知情的中兴府次月沦陷。城中百姓惨遭屠戮,用曼的话说,西夏文明在这场“非常成功的种族文化灭绝”中基本被抹去[161]。皇帝确切的死因一直饱受猜测。拉施特哀丁与《元史》提及他身患疾病——可能是疟疾、斑疹伤寒、腺鼠疫[162]。马可·波罗称他在一次围城中中箭身亡,柏郎嘉宾则称成吉思汗遭雷击而死。围绕此事还衍生出诸多传说——其中最著名的一则是说,美丽的古儿别速,她原是西夏皇帝之妻,在与成吉思汗性交时用匕首刺伤他的生殖器[163]。

成吉思汗驾崩后,遗体运回蒙古,葬于肯特山的不儿罕合勒敦山之上或附近,此地乃他多年前选定之所[164]。葬礼及下葬的具体细节并未对外公开;不儿罕山被宣布为“伟大的禁地”(ikh khorig,意为禁止入内的区域),除兀良哈守卫外,任何人不得靠近。1229年窝阔台即位时,曾向陵墓供奉祭品三日,并献祭三十名少女[165]。拉契涅夫斯基推测,由于蒙古人不懂遗体保存技术,可能将皇帝葬于鄂尔多斯,以防遗体在运往蒙古途中因夏季高温而腐坏;艾骛德则否定这一假说[166]。

皇位继承

[编辑]蒙古草原各部落并无固定的继承制度,但常采用某种形式的幼子继承制,即幼子继承,因幼子自立门户、招揽追随者的时间最短,需仰仗父亲的遗产助力[167]。然而,幼子继承制仅适用于财产,不涉及头衔[168]。

《蒙古秘史》记载,成吉思汗在1219年筹备征讨花剌子模战役时,便选定皇位继承人;而拉施特哀丁则称,此决定是在成吉思汗最后一次征讨西夏之前做出[169]。无论何时,当时有五位可能的皇位候选人:成吉思汗的四个嫡子及他的幼弟帖木格,帖木格竞争力最弱,从未被认真考量[170]。尽管术赤很可能出身不正,但成吉思汗对此并不十分介怀[171];然而,时异事殊,术赤因专注于自己的封地,与成吉思汗愈渐疏远。在玉龙杰赤围攻战中,术赤不情愿围攻此座日后属于自己的富庶城市,且未按正常份额上缴战利品给成吉思汗,致使双方矛盾加剧[172]。1223年,术赤拒绝返回成吉思汗身边,成吉思汗大怒,正考虑派窝阔台与察合台令他就范,忽然传来术赤病重薨逝的讯息[173]。

察合台对术赤可能继承皇位的态度,他曾称兄长为“蔑儿乞惕种”,且在父亲面前与他争吵打斗,令成吉思汗觉得他固执、傲慢、心胸狭隘,尽管他颇为精通蒙古法律惯例[174]。察合台既被排除,窝阔台和拖雷遂为两大主要皇位候选人。拖雷军事才能无疑更为出色,他在呼罗珊的征战摧毁花剌子模王朝,而窝阔台的统兵作战能力远不及他[175]。即便以蒙古人的标准来看,窝阔台也酗酒过度,终致他于1241年驾崩[176]。不过,窝阔台具备其他弟兄所欠缺的才能,为人慷慨,广受喜爱。窝阔台自知军事才能不足,故而能够信任有能力的下属,且与弟兄不同,他善于在诸多问题上妥协;相较拖雷,他也更倾向维护蒙古传统,拖雷之妻唆鲁禾帖尼为聂思脱里派基督徒,是包括伊斯兰教在内的诸多宗教庇护者。于是,窝阔台被确认为蒙古皇位继承人[177]。

成吉思汗驾崩后,拖雷担任监国,确立皇帝驾崩后许多惯例传统,其中包括暂停蒙古军队一切军事进攻,由监国主持一段长时间哀悼期,及召开忽里勒台提名选定皇位继承人[178]。这对拖雷而言是个契机。拖雷仍为皇位有力竞争者,且得术赤家族支持。然而,任何由成吉思汗提拔厚待的将领参加的忽里勒台,都会毫无疑问遵循前任统治者的意愿,拥立窝阔台为皇帝。有人认为,拖雷不愿召开忽里勒台,正是出于深知此举危及自己的野心[179]。最终,在谋士移剌楚才的劝说下,拖雷召开忽里勒台;1229年,大会拥立窝阔台为皇帝,拖雷亦出席此次大会[180]。

家庭

[编辑]孛儿帖约在1178年与铁木真结婚,一直是他的正妻[181]。孛儿帖育有四子五女,子女都在大蒙古国中颇具影响[182]。成吉思汗通过蒙古分封制度赐予孛儿帖诸子土地和财产[183],同时将她的诸女与重要家族结婚以缔结联姻关系[182]。孛儿帖的子女如下:

- 豁真,约1179年出生的女儿,后来与亦乞剌思部的孛秃结婚,孛秃是铁木真最早且最亲密的支持者,还是她姑母帖木仑的鳏夫[184]。

- 术赤,约1182年孛儿帖被掳走后生下的儿子,因此其生父身份存疑,不过铁木真认可他的合法地位[185]。术赤先于成吉思汗薨逝;他的封地位于额尔齐斯河沿岸并延伸至西伯利亚,后来发展成钦察汗国[186]。

- 察合台,约1184年出生的儿子[187];他的封地是位于突厥斯坦阿力麻里周边的原西辽领土,后来成为察合台汗国[188]。

- 窝阔台,约1186年出生的儿子,在准噶尔盆地获得封地,后来继承父亲成为大蒙古国皇帝[189]。

- 扯扯亦坚,约1188年出生的女儿,她与脱劣勒赤的婚姻确保北方斡亦剌部的忠诚[190]。

- 阿剌合,约1190年出生的女儿,约1207年与汪古部的阿剌兀思或他的长子不颜昔班结婚,约1212年可能与阿剌兀思的侄子镇国结婚,约1225年与阿剌兀思幼子孛要合结婚[191]。

- 秃满伦,约1192年出生的女儿,最初许配给弘吉剌部首领迭儿该,但迭儿该因她长得像青蛙与乌龟拒绝联姻,最终丧命;后与迭儿该的儿子赤窟结婚,赤窟可能被她的舅舅按陈收养[192]。

- 拖雷,约1193年出生的儿子,在阿尔泰山附近获得封地;他的两个儿子蒙哥和忽必烈后来统治大蒙古国,另一个儿子旭烈兀则建立伊利汗国[193]。

- 阿儿塔隆,约1196年出生的女儿,与弘吉剌部斡勒忽讷氏的塔出结婚,塔出是诃额仑的弟弟。在1240年代贵由即位皇帝后不久,阿儿塔隆因被指控毒杀窝阔台而受审并被处决,她的罪名后来被隐瞒[194]。

孛儿帖生完最后一个孩子后,铁木真开始通过征战陆续与一些侧室结婚。这些妻妾此前都是公主或王后,铁木真与她们结婚是为彰显自己的政治优势。她们包括克烈部公主亦巴合(1206年被转赠给部下术赤台);塔塔儿部姐妹也遂和也速干;蔑儿乞部的忽兰;别克邻部的谟盖可敦(1227年被窝阔台收继);乃蛮部太阳汗的宠妃古儿别速;两位中原公主即西夏的察合和金朝的岐国公主[195]。这些侧室所生子女总是从属于孛儿帖的子女,儿子如忽兰之子阔列坚、也速干之子察兀儿、乃蛮部妃子所生之子术儿彻从来都不是皇位继承候选人(塔塔儿部妃子所生的另一庶子兀鲁赤在议定皇位继承人时已不在人世),女儿则被用于缔结次等的联姻关系,一名不知名字的庶女与弘吉剌部的脱忽察儿结婚[196],另一庶女阿勒阿勒屯被许配给势力强大的畏兀儿亦都护巴而术[197]。

《元史》卷106《后妃表》与卷89《百官志五·储政院》共载有成吉思汗的24名皇后与16名妃子,共计40名后妃,分居在四个斡耳朵(意为“宫帐”)。守大斡耳朵者分别为孛儿帖兀真太皇后、忽鲁伦皇后、阔里桀担皇后、脱忽思皇后、帖木伦皇后、亦怜真八剌皇后、不颜忽秃皇后、忽胜海妃子。守第二斡耳朵者分别为忽兰皇后、古儿别速皇后、亦乞剌真皇后、脱忽茶儿皇后、也真妃子、也里忽秃妃子、察真妃子、哈剌真妃子。守第三斡耳朵者分别为也遂皇后、忽鲁哈剌皇后、阿失伦皇后、秃儿哈剌皇后、察合皇后、阿昔迷失皇后、完者忽都皇后、浑鲁忽歹妃子、忽鲁灰妃子、剌伯妃子。守第四斡耳朵者分别为也速干皇后、忽答罕皇后、哈答皇后、斡者忽思皇后、燕里皇后、秃干妃子、完者妃子、金莲妃子、完者台妃子、奴伦妃子、卯真妃子、锁郎哈妃子。另有不知所守斡耳朵的八不别及妃子及被呼为“公主皇后”的岐国公主。

性格与成就

[编辑]并无关于成吉思汗的目击者描述或同时代画像留存于世[198]。波斯编年史家朱兹贾尼与宋朝外交官赵珙提供最早的两种描述。赵珙于1221年出使蒙古,彼时成吉思汗正在呼罗珊征战[199]。朱兹贾尼在成吉思汗驾崩三十年后著书,他所依据者是参与同一场征战的目击者所述信息[200]。二人皆记载成吉思汗身材高大、体格强壮,气宇不凡。赵珙写道,“惟今鞑主忒没真者,其身魁伟而广颡长髯”,而朱兹贾尼则提及他有一双猫眼,且无白发。《蒙古秘史》记载,孛儿帖之父德薛禅初见铁木真时,称他“可是个目中有火,面上有光的孩子啊”[200]。

艾骛德曾提出,成吉思汗的诸多价值观,尤其他对井然有序社会的重视,皆源于他动荡的年少时光[201]。成吉思汗将忠诚视为至上品德,相互忠诚亦成为他新建国家的基石[202]。成吉思汗不难获取他人的效忠:他年少时便极具领袖魅力,众多人舍弃原有社会角色前来投奔便是明证[203]。虽说赢得成吉思汗的信任殊为不易,但若他认定对方忠诚可靠,便会回报以全然的信任[204]。成吉思汗因对追随者慷慨大方而为人称道,对过往的援助定会毫不犹豫予以回报。在1206年忽里勒台上最受尊崇的那可儿,皆是自始至终追随他的人,以及曾在他身处困境时与其立下班朱尼河盟誓者[205]。成吉思汗会通过征税来为那些战死沙场或生活困窘的那可儿的家属提供衣物与生计,担起照顾他们的责任[206]。

草原财富的主要来源是战后劫掠所得,通常首领可占大头;成吉思汗却摒弃此惯例,选择将战利品在自己与所有部属间均分[208]。成吉思汗不喜欢任何形式的奢华,在致丘处机的信中赞颂游牧民族的简朴生活,且反感他人阿谀奉承。成吉思汗鼓励同伴不拘礼节与自己交谈,向他建言,批评他的过错[209]。成吉思汗乐于接受批评且好学,常向家人、同伴、邻国、敌人汲取知识[210]。成吉思汗向中原及穆斯林世界探寻并获取精良兵器知识,在俘获的掌印官塔塔统阿的协助下采用回鹘字母,还在律法、商业、行政等诸多领域任用众多专业人才[211]。成吉思汗亦明白平稳传承的重要,现代历史学家皆认同他在选定皇位继承人一事上颇具慧眼[212]。

虽然如今成吉思汗以军事征服闻名于世,然他个人军事指挥才能却鲜为人知。成吉思汗的才能更体现在发掘潜在的军事指挥官方面[213]。成吉思汗所设立的任人唯贤的指挥架构,赋予蒙古军队军事优势,即便这支军队在技术与战术层面并无创新之处[214]。成吉思汗所创建的军队以纪律严明、能高效收集并运用军事情报、擅长心理战、行事决绝狠辣为特征[215]。成吉思汗极热衷于向敌人复仇——此观念是草原正义法则“以善还善,以恶报恶”(achi qari'ulqu)的核心所在。在特殊情形下,诸如花剌子模国王摩诃末杀害成吉思汗的使者时,复仇的需求便凌驾于一切其他考量之上[216]。

成吉思汗渐生信念,认为至高神祇腾格里已为他注定伟大的命运。起初,这份野心仅局限于蒙古境内,但随着一次次胜利,蒙古疆域不断拓展,成吉思汗与追随者皆认为他身负苏(suu,意为“神恩”)[217]。因相信自己与上天关系密切,故而任何不认可成吉思汗统治世界权力的人,皆被视作敌人。此观点使成吉思汗得以将自己那些虚伪或表里不一的行为合理化,诸如杀害自己的安答札木合,或处死那些对他忠诚产生动摇的那可儿[218]。

遗产与历史评价

[编辑]

成吉思汗留下庞大且颇具争议的遗产。据艾骛德所言,成吉思汗统一蒙古各部,建立起世界历史上疆域最辽阔的无间隔国家,“永久地改变了欧洲、伊斯兰、东亚文明的世界观”[220]。成吉思汗的征服之举促成规模空前的欧亚大陆贸易体系的形成,为各部落带来财富与安定[221]。虽然成吉思汗很可能并未将名为《大札撒》的律法条文编纂成册[222],但他确实重整律法体系,并在失吉忽秃忽领导下建立起强有力的司法权威[223]。

另一方面,成吉思汗的征服过程冷酷且残暴。中原、中亚、波斯的繁荣文明皆遭蒙古军队的重创而破败,由此历经数代的创伤与苦难[224]。或许成吉思汗最大的失误在于未能创建一套有效的继承制度——他将大蒙古国分为多个封地,本意是确保稳定,实则适得其反,随着地方与国家整体利益出现分歧,大蒙古国于13世纪末开始分裂为钦察汗国、察合台汗国、伊利汗国、元朝[225]。1990年代中期,《华盛顿邮报》赞誉成吉思汗为“千年风云人物”,称他“体现了人类半文明、半野蛮的双重特性”[226]。这种复杂的形象在现代学术研究中依旧盛行,历史学家既强调成吉思汗的积极贡献,亦不忽视他的消极影响[227]。

蒙古

[编辑]多个世纪以来,在蒙古,成吉思汗更多是当作宗教人物被铭记,而非政治人物。16世纪末,俺答汗皈依藏传佛教后,成吉思汗被神化,在蒙古宗教传统中占据核心地位[228]。作为神祇,成吉思汗融合佛教、萨满教、民间传统:例如,他被定义为如阿育王般的转轮王(理想统治者)或金刚手菩萨(佛教战神菩萨)的新化身;在族谱上,他与释迦牟尼及古代佛教君主有所关联;人们在婚礼与节庆时会祭拜他;他在祭祖仪式中亦扮演重要角色[229]。成吉思汗还成为沉睡英雄传说的核心人物,传说称在蒙古民族面临重大危难之时,他将归来相助[230]。对成吉思汗的祭祀活动以八白宫(naiman chagan ordon)为中心,此地如今是位于中华人民共和国内蒙古自治区的成吉思汗陵[231]。

在19世纪及20世纪初,成吉思汗开始被视作蒙古人的民族英雄。外国势力亦察觉到这一点:大日本帝国在占领内蒙古期间,出资修建一座供奉成吉思汗的庙宇;而在国共内战期间,中国国民党与中国共产党皆利用成吉思汗的影响来争取潜在盟友[232]。第二次世界大战期间,与苏联结盟的蒙古人民共和国宣扬成吉思汗,以激发民众抗击侵略者的爱国热情;然而,由于他不是俄罗斯的英雄,且可能成为反共主义的象征,战后这种态度便迅速转变。据梅天穆所言,成吉思汗“被谴责为剥削人民的封建反动领主”[233]。对他的祭祀活动遭压制,他所选用的回鹘字母被西里尔字母取代,原计划于1962年举办的成吉思汗诞辰800周年庆典,因苏联强烈抗议而取消,并遭诋毁。因中国历史学家对他的态度总体上比苏联更为友好,所以成吉思汗在中苏交恶中起到一定作用[234]。

1980年代,苏联推行开放与改革政策为成吉思汗的官方正名铺平道路。1990年蒙古革命后不到两年,首都乌兰巴托的列宁大街便更名为成吉思汗大街[235]。此后,蒙古将其国际机场命名为成吉思汗国际机场,并在苏赫巴托尔广场(该广场在2013至2016年间曾更名为成吉思汗广场)竖起一座大型雕像。成吉思汗的形象出现在从邮票、高面额钞票到酒类品牌、卫生纸等各类物品之上。2006年,蒙古议会曾正式讨论因过度广告宣传而导致成吉思汗的名字被滥用的问题[236]。

现代蒙古人往往淡化成吉思汗的军事征服,更看重他在政治与民事方面的遗产——用历史学家彭晓燕的话说,他们将那些破坏性的征战视为“时代的产物”,且相较于他对蒙古及世界历史的其他贡献,这些征战处于次要地位[237]。成吉思汗的诸多政策——诸如运用忽里勒台、通过独立司法体系确立法治、保障人权等——被视为构建现代民主蒙古国的基石。成吉思汗被视为带来和平与知识,而非战争与破坏之人,他因曾使蒙古一度成为国际文化中心而受到推崇[238]。成吉思汗通常被视作蒙古国的开国之父[239]。

其他地区

[编辑]历史上及现代穆斯林世界将成吉思汗与诸多意识形态及信仰相联系[240]。起初,由于伊斯兰思想此前从未设想过被非穆斯林政权统治,故而将成吉思汗视作报应日来临的先兆。随着时间推移,世界并未走向末日,且他的后裔开始皈依伊斯兰教,穆斯林遂开始将成吉思汗视为安拉旨意的执行者,认为他注定要通过清除伊斯兰教内部的固有腐败来强化穆斯林世界[241]。

在蒙古人统治后的亚洲,成吉思汗亦是政治合法性的来源,因他的后裔被认定为唯一有资格统治的群体。因此,那些不是成吉思汗直系后裔却渴望掌权者,要么得推举成吉思汗家族的傀儡统治者,要么强调自身与他的联系,以此来证明自身统治具备正当理由[242]。最显著的例子是,在中亚建立自己帝国的伟大征服者帖木儿,同时做两件事:他不得不臣属于成吉思汗的后裔昔兀儿海迷失与麻哈没的算端,且在他宣传活动中大肆夸大其祖先哈剌察儿那颜(成吉思汗麾下地位较低的将领)的显赫地位,将他描绘为成吉思汗的血亲及副手。帖木儿还与至少两名成吉思汗的后裔结婚[243]。印度莫卧儿帝国创建者巴布尔,则通过其与帖木儿及成吉思汗的血缘关系来获取统治权威[244]。“莫卧儿”一词源于“蒙古”,在印度,此词用以指代任何来自北方的入侵者[245]。直至18世纪,在中亚地区,成吉思汗仍被视作社会秩序的开创者,在律法权威方面仅次于先知穆罕默德[246]。

随着19世纪阿拉伯民族主义的兴起,阿拉伯世界对成吉思汗的看法愈发负面。如今,成吉思汗被视作终极的“可诅咒的敌人”,是“开启文明毁灭之路的野蛮残暴之人”,他的孙子旭烈兀发动的1258年报达之围“将这种毁灭推向了极致”[247]。同样,在俄罗斯,成吉思汗也备受负面评价,俄罗斯历史学家一直将钦察汗国(“鞑靼枷锁”)的统治描绘成落后、具破坏性、阻碍一切进步的存在,且将俄罗斯的所有缺陷皆归咎于此[248]。在现代中亚及土耳其,人们对成吉思汗的态度则较为矛盾:由于他不是穆斯林,帖木儿与塞尔柱人等其他民族传统及英雄人物会更受尊崇[249]。

在中国元朝时期,成吉思汗被尊为国家的缔造者,即便1368年明朝建立后,他仍保有这一地位。虽然明朝后期对成吉思汗的尊崇有所淡化,但满洲人建立的清朝(1644年—1911年)又恢复对他的正面评价,清朝统治者将自己视作他的继承者。20世纪中国民族主义兴起之初,成吉思汗曾因是带来创伤的占领者而遭贬低,不过后来在诸多议题上,他又被重新塑造为有用的政治象征。现代中国史学史总体上对成吉思汗持正面看法,将他描绘成中国英雄[250]。在当代日本,成吉思汗最为人所知的是一则传说,传说称他原本是于1189年被迫切腹自尽的武士及悲剧英雄源义经[251]。

西方世界从未直接受成吉思汗影响,对他的看法历经变化且褒贬不一。14世纪时,从马可·波罗与杰弗里·乔叟的作品来看,成吉思汗被视作公正且睿智的统治者;至18世纪,成吉思汗成为启蒙运动时期典型的东方专制暴君形象;而到20世纪,成吉思汗又代表典型野蛮军阀形象。近几十年来,西方学界的看法愈发细致入微,将成吉思汗视为更为复杂的人物[252]。

参考文献

[编辑]注释

[编辑]- ^ 清朝以前的汉语史料都以成吉思皇帝、成吉思可汗称呼他,并无成吉思汗之称。由于满语中意为可汗的han前qa的音早已脱落,清朝时音译为汉语时只会译为“汗”而不是“可汗”。例如,《清太宗实录》卷8有“成吉思汗四弟之后裔,举所部来归”;卷10有“成吉思汗之弟四王、贝勒,何以皆率其属国归我?”卷26有“成吉思汗后裔马哈撒嘛谛塞臣汗等,书奉天下无敌天聪皇帝”;《清世祖实录》卷26有“念尔吐鲁番,原系元朝成吉思汗次子察哈台,受封此地”;《清世宗实录》卷112有“准噶尔,原系成吉思汗之奴隶,尔等俱系成吉思汗之弟哈布图哈撒尔之子孙”。魏源《圣武记》、姚莹《康𬨎纪行》等清代书籍也将他称为“成吉思汗”。自清末引入西方文献起,受清朝影响颇深,中文常将“成吉思可汗”简称为“成吉思汗”。例如明代《元朝秘史》汉文版翻译为成吉思皇帝,《蒙古秘史》现代翻译的汉文版音译为成吉思汗。时至今日,“成吉思汗”仍是铁木真在中文中最常用的称呼。

- ^ 《元史》卷1《太祖本纪》载:“元年丙寅,帝大会诸王群臣,建九斿白旗,即皇帝位于斡难河之源,诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。”《元史》卷27《祭祀三·宗庙上》载:“(至元十三年)改作金主,太祖主题曰“成吉思皇帝”,睿宗题曰“太上皇也可那颜”,皇后皆题名讳。”可知在1276年,元朝太庙中铁木真的牌位上写的是“成吉思皇帝”。“成吉思皇帝”这一称呼,还见于全真教掌教李志常《长春真人西游记》,正文中和书后面附录记载的圣旨中对铁木真的称呼也是“成吉思皇帝”。《圣武亲征录》也以“成吉思皇帝”称之。1998年一块“圣旨金牌”发现于河北省廊坊市,正面刻双钩汉字:“天赐成吉思皇帝圣旨疾。”和南宋赵珙《蒙鞑备录》所记载的素金牌上汉文完全相同。“圣旨牌”为皇帝的象征,代表皇帝,一般与圣旨同行,见牌如见皇帝,是圣旨真实的权威证明。朝廷颁发各种诏敕,包括调发军旅,都是圣旨与“圣旨牌”一起下达的。此圣旨牌的发现,说明铁木真在世时,已称“成吉思皇帝”,也和《元史》记载的相符。南宋李心传《建炎以来朝野杂记》、刘时举《续宋编年资治通鉴》、彭大雅《黑鞑事略》、宇文懋昭《大金国志》、周密《癸辛杂识》也都以“成吉思皇帝”称他。元朝官书《通制条格》、《元典章》、《经世大典》也都以“成吉思皇帝”称他。李庭《寓庵集》卷7、刘秉忠《藏春诗集》卷6、王恽《秋涧集》卷84、许有壬《圭塘小稿》卷10、念常《佛祖历代通载》卷1、卷20-22等元朝文献也以“成吉思皇帝”称之。

- ^ 成吉思合罕见于《蒙古秘史》第59、123、125、129至136等节,共数百处。

- ^ 蒙古语qaγan在汉语中可对译为可汗或皇帝,成吉思可汗的称呼在明朝使用最多。例如,何乔远《名山藏》卷108《王享记四》有“尔祖父皆元成吉思可汗、薛禅可汗所授官”;张雨《边政考》卷六《三夷纪类》有“(铁木真)自号为成吉思可汗”。

- ^ “青吉思”是“成吉思”的清朝改译。《清圣祖实录》卷128有“臣系青吉思汗后裔,故敢陈情”。乾隆朝时,清朝官方将“青吉思”定为标准译名。例如,和宁《回疆通志》卷3《吐鲁番回部总传》有“青吉思汗裔承苏赉满汗业谨守彊界,向风殊切”。但此译名现今已不再使用。

- ^ “忒没真”是《大金国志》及《蒙鞑备录》使用的译名。

- ^ “特穆津”是“铁木真”清朝改译。乾隆朝时,清朝官方将“特穆津”定为标准译名,四库全书本《元史》的“铁木真”译名也被篡改成“特穆津”。此后清朝中后期官方书籍常将他称为特穆津,如《嘉庆重修一统志》就将旧本中的“铁木真”改作“特穆津”,《大金国志》中的“忒没真”也被改为“特穆津”。但此译名现今已不再使用。

引用

[编辑]- ^ Ratchnevsky 1991,第x–xi页.

- ^ Pelliot 1959,第281页.

- ^ Bawden 2022,§ "Introduction"; Wilkinson 2012,第776页; Morgan 1990.

- ^ Bawden 2022,§ "Introduction".

- ^ Porter 2016,第24页; Fiaschetti 2014,第77–82页.

- ^ Morgan 1986,第4–5页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第xii页.

- ^ Sverdrup 2017,第xiv页.

- ^ Hung 1951,第481页.

- ^ Waley 2002,第7–8页; Morgan 1986,第11页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第xiv–xv页.

- ^ Morgan 1986,第16–17页.

- ^ Sverdrup 2017,第xvi页.

- ^ Morgan 1986,第18页; Ratchnevsky 1991,第xv–xvi页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第xv页; Atwood 2004,第117页; Morgan 1986,第18–21页.

- ^ Atwood 2004,第154页.

- ^ Sverdrup 2017,第xiv–xvi页; Wright 2017.

- ^ 18.0 18.1 Morgan 1986,第55页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第17–18页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第17–18页; Pelliot 1959,第284–287页.

- ^ Man 2004,第70页; Biran 2012,第33页; Atwood 2004,第97页; May 2018,第22页; Jackson 2017,第63页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第19页.

- ^ Atwood 2004,第97页.

- ^ Atwood 2004,第389–391页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第14–15页; May 2018,第20–21页.

- ^ Pelliot 1959,第289–291页; Man 2004,第67–68页; Ratchnevsky 1991,第17页.

- ^ Brose 2014,§ "The Young Temüjin"; Pelliot 1959,第288页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第17页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第15–19页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第20–21页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第100页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第21–22页; Broadbridge 2018,第50–51页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第22页; May 2018,第25页; de Rachewiltz 2015,§ 71–73.

- ^ Ratchnevsky 1991,第22–23页; Atwood 2004,第97–98页.

- ^ Brose 2014,§ "The Young Temüjin"; Atwood 2004,第98页.

- ^ May 2018,第25页.

- ^ May 2018,第25–26页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第23–24页; de Rachewiltz 2015,§76–78.

- ^ Man 2004,第74页; de Rachewiltz 2015,§116; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第101页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第25–26页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第100–101页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第26–27页; May 2018,第26–27页.

- ^ May 2018,第28页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第27页.

- ^ May 2018,第28页; Ratchnevsky 1991,第31页.

- ^ Atwood 2004,第295–296, 390页; Ratchnevsky 1991,第32–33页; May 2018,第28–29页.

- ^ Broadbridge 2018,第58页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第34–35页; Brose 2014,§ "Emergence of Chinggis Khan".

- ^ May 2018,第30页; Bawden 2022,§ "Early struggles".

- ^ Ratchnevsky 1991,第34–35页; May 2018,第30–31页.

- ^ Broadbridge 2018,第66–68页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第37–38页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第37页.

- ^ May 2018,第31页; Ratchnevsky 1991,第37–41页; Broadbridge 2018,第64页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第39–41页.

- ^ Atwood 2004,第98页; Brose 2014,§ "Building the Mongol Confederation".

- ^ Ratchnevsky 1991,第44–47页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第49–50页; May 2018,第32页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第49–50页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第49–50页; May 2018,第32页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第101页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第52–53页; Pelliot 1959,第291–295页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第52–53页; Sverdrup 2017,第56页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第46–47页; May 2018,第32页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第54–56页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第61–62页; May 2018,第34–35页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第63–67页; de Hartog 1999,第21–22页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第102页.

- ^ May 2018,第36页.

- ^ Atwood 2004,第98页; Ratchnevsky 1991,第67–70页; May 2018,第36–37页.

- ^ Cleaves 1955,第397页.

- ^ Brose 2014,§ "Building the Mongol Confederation"; Ratchnevsky 1991,第70–73页; Man 2004,第96–98页.

- ^ Man 2014,第40页; Weatherford 2004,第58页; Biran 2012,第38页.

- ^ Man 2014,第40页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第78–80页; Atwood 2004,第98页; Lane 2004,第26–27页.

- ^ Sverdrup 2017,第81–83页; Ratchnevsky 1991,第83–86页.

- ^ Brose 2014,§ "Building the Mongol Confederation"; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第103页; Ratchnevsky 1991,第86–88页; McLynn 2015,第90–91页.

- ^ 74.0 74.1 May 2012,第36页.

- ^ Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第103页.

- ^ Pelliot 1959,第296页; Favereau 2021,第37页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第89页; Pelliot 1959,第297页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第89–90页; Pelliot 1959,第298–301页.

- ^ Weatherford 2004,第65页.

- ^ May 2018,第39页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第90页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第104页; McLynn 2015,第97页.

- ^ Atwood 2004,第505–506页; May 2018,第39页.

- ^ May 2007,第30–31页; McLynn 2015,第99页.

- ^ May 2018,第39–40页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第104页.

- ^ Jackson 2017,第65页.

- ^ Atwood 2004,第393页; Weatherford 2004,第67页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第92页; May 2018,第77页; Man 2004,第104–105页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第92–93页; May 2018,第77页; Atwood 2004,第460–462页.

- ^ Atwood 2004,第297页; Weatherford 2004,第71–72页; May 2018.

- ^ May 2018,第78页; Atwood 2004,第297页; Ratchnevsky 1991,第94页; Man 2004,第106页.

- ^ Atwood 2004,第297页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第101页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第97–98页; Atwood 2004,第531页; Weatherford 2004,第73页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第98–100页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第100–101页; Atwood 2004,第100页.

- ^ May 2018,第44–45页; Atwood 2004,第502页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第102页; May 2018,第45页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第102–103页; Atwood 2004,第563页.

- ^ Atwood 2004,第590页; Man 2004.

- ^ Ratchnevsky 1991,第103页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第104页.

- ^ May 2012,第38页; Waterson 2013,第37页.

- ^ Sverdrup 2017,第96页; Man 2004,第116页.

- ^ Atwood 2004,第590–591页; Ratchnevsky 1991,第104页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第104页; Sverdrup 2017,第97–98页.

- ^ May 2018,第48页; Man 2014,第55页.

- ^ Man 2004,第132–133页; Atwood 2004,第591页; May 2018,第48页; Ratchnevsky 1991,第104–105页; Waterson 2013,第38页.

- ^ Atwood 2004,第275页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第108页; Man 2004,第134页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第106–108页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第109–109页; Atwood 2004,第275–276页; May 2012,第39页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第109–109页; Sverdrup 2017,第104页; Atwood 2004,第424页.

- ^ Waterson 2013,第39页; May 2018,第50页; Atwood 2004,第275–277页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第109–110页; Atwood 2004,第501页; Man 2004,第135–136页; Sverdrup 2017,第105–106页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第110页; Man 2004,第137页.

- ^ Sverdrup 2017,第111–112页; Waterson 2013,第42页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第110—111页; Sverdrup 2017,第114–115页; Man 2004,第137页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第111–112页; Man 2004,第137–138页; Waterson 2013,第42–43页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第112–113页; Atwood 2004,第620页; Man 2004,第139–140页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第113–114页; May 2018,第52–54页; Man 2004,第140页; Sverdrup 2017,第114–116页.

- ^ Man 2004,第140–141页; Ratchnevsky 1991,第114页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第114页; Weatherford 2004,第97页; May 2018,第54页.

- ^ Atwood 2004,第277页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第114–115页; Atwood 2004,第277页.

- ^ May 2018,第55页.

- ^ Atwood 2004,第393页.

- ^ May 2018,第57页; Atwood 2004,第502页; Ratchnevsky 1991,第116–117页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第117–118页; May 2018,第57–58页; Atwood 2004,第502页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第118–119页; Atwood 2004,第445–446页; May 2018,第60页; Favereau 2021,第45–46页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第118–119页; Atwood 2004,第446页; Man 2004,第150页.

- ^ Favereau 2021,第46页; Atwood 2004,第446页; Man 2004,第151页; Pow 2017,第35页.

- ^ Weatherford 2004,第105页; Atwood 2004,第100页.

- ^ Jackson 2017,第71–73页; Ratchnevsky 1991,第119–120页.

- ^ Atwood 2004,第429, 431页; Ratchnevsky 1991,第120–123页; May 2012,第42页; Favereau 2021,第54页.

- ^ Favereau 2021,第55页; Ratchnevsky 1991,第123页; Atwood 2004,第431页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第104页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第123–125页; Golden 2009,第14–15页; Jackson 2017,第76–77页.

- ^ Atwood 2004,第307页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第130页; Atwood 2004,第307页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第130页; May 2018,第62页; Jackson 2017,第77–78页; Man 2004,第163–164页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第130–133页; Man 2004,第164, 172页; Atwood 2004,第307页.

- ^ Atwood 2004,第307页; May 2018,第62–63页; Ratchnevsky 1991,第133页; Pow 2017,第36页.

- ^ Man 2004,第184–191页; Atwood 2004,第521页; May 2012,第43页.

- ^ Man 2004,第173–174页; Sverdrup 2017,第161页.

- ^ Atwood 2004,第307, 436页; Ratchnevsky 1991,第133页.

- ^ May 2018,第63页; Sverdrup 2017,第162–163页; Ratchnevsky 1991,第133–134页.

- ^ Atwood 2004,第307页; May 2018,第63页; Man 2004,第174–175页; Sverdrup 2017,第160–161, 164页.

- ^ Sverdrup 2017,第160–167页.

- ^ Man 2004,第177–181页; Weatherford 2004,第118–119页; Atwood 2004,第308, 344页.

- ^ Man 2004,第180–181页; Atwood 2004,第244页.

- ^ 149.0 149.1 Ratchnevsky 1991,第134页; Atwood 2004,第591页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第134页; May 2018,第64页.

- ^ Sverdrup 2017,第167–169页; May 2012,第43页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第137–140页; Biran 2012,第66–67页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第134–136页; Atwood 2004a,第245–246页; Jagchid 1979,第11–13页.

- ^ May 2018,第64–65页; Kwanten 1978,第34页.

- ^ Biran 2012,第61页; May 2018,第65页.

- ^ Man 2004,第209–212页; Atwood 2004,第591页; Biran 2012,第61页.

- ^ Atwood 2004,第100, 591页; Man 2004,第212–213页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第140页; Atwood 2004,第591页; Man 2004,第214–215页.

- ^ May 2018,第66页.

- ^ May 2007,第17页; Favereau 2021,第77页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第141页; Biran 2012,第61页; Man 2004,第117, 254页; Atwood 2004,第100, 591页; May 2018,第65–66页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第141页; You et al. 2021,第347–348页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第141–142页; Biran 2012,第61页; Man 2004,第246–247页.

- ^ Atwood 2004,第163页; Morgan 1986,第72页.

- ^ Atwood 2004,第163页; May 2018,第95–96页; Ratchnevsky 1991,第144页; Craig 2017.

- ^ Ratchnevsky 1991,第142–143页; Atwood 2004,第163页.

- ^ Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第109页.

- ^ Togan 2016,第408–409页; May 2018,第68页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第125页; May 2018,第69页.

- ^ May 2018,第69页.

- ^ Mote 1999,第434页; May 2018,第69页; Favereau 2021,第65页.

- ^ Barthold 1992,第457–458页; Favereau 2021,第61–62页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第136–137页; Atwood 2004,第278–279页.

- ^ Atwood 2004,第81页; May 2018,第69页.

- ^ May 2018,第69–70页; Barthold 1992,第463页.

- ^ May 2018,第69页; Atwood 2004,第418页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第126–128页; May 2018,第69–70页; Boyle 1968,第540–541页; Barthold 1992,第463页.

- ^ Atwood 2004,第542页; May 2018,第68–69页.

- ^ Barthold 1992,第463页; May 2018,第70–71, 94–95页.

- ^ Barthold 1992,第463页; May 2018,第94–95页.

- ^ Broadbridge 2018,第55–56页.

- ^ 182.0 182.1 Birge & Broadbridge 2023,第635页.

- ^ Atwood 2004,第45页.

- ^ Broadbridge 2018,第67, 138–139页.

- ^ Broadbridge 2018,第59–63页.

- ^ Favereau 2021,第65页; Biran 2012,第69页; Atwood 2004,第201, 278–279页.

- ^ Broadbridge 2018,第67页.

- ^ Biran 2012,第69页; Atwood 2004,第18, 82–83页.

- ^ Broadbridge 2018,第67页; Biran 2012,第69页.

- ^ Broadbridge 2018,第67, 146页; Birge & Broadbridge 2023,第636页.

- ^ Broadbridge 2018,第67, 140–142页; Birge & Broadbridge 2023,第636页.

- ^ Broadbridge 2018,第67, 144页.

- ^ Atwood 2004,第18, 542页.

- ^ Broadbridge 2018,第187–188页.

- ^ Broadbridge 2018,第73–75页.

- ^ Broadbridge 2018,第74, 88–89页; Birge & Broadbridge 2023,第636页.

- ^ Broadbridge 2018,第67, 156页.

- ^ Lkhagvasuren et al. 2016,第433页.

- ^ Buell 2010.

- ^ 200.0 200.1 Ratchnevsky 1991,第145页.

- ^ Atwood 2004,第101页.

- ^ Atwood 2004,第101页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第100页.

- ^ Mote 1999,第433页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第100页; May 2018,第31页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第149页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第147–148页; Morgan 1986,第63页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第147–148页.

- ^ Mote 1999,第433页.

- ^ Mote 1999,第433页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第102页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第149–150页.

- ^ Biran 2012,第71–72页; Atwood 2004,第101页; May 2018,第31页.

- ^ Biran 2012,第71–72页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第107–108页.

- ^ Biran 2012,第72页; May 2018,第98–99页.

- ^ Atwood 2004,第101页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第102页.

- ^ Biran 2012,第70页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第103页.

- ^ Biran 2012,第70–71页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第103–104页; Ratchnevsky 1991,第169–174页; Morgan 1986,第84–93页.

- ^ Atwood 2004,第101页; Ratchnevsky 1991,第151–152页; Mote 1999,第433–434页.

- ^ Biran 2012,第73页.

- ^ Biran 2012,第45, 73页; Ratchnevsky 1991,第158–159页.

- ^ 刘芳如 & 郑淑方 2015,第26页: "元代帝后半身像"

- ^ Atwood 2004,第369页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第108页.

- ^ Atwood 2004,第369页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第108页; Ratchnevsky 1991,第198–200页.

- ^ Morgan 1986,第96–99页; Biran 2012,第42–44页.

- ^ Biran 2012,第44页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第209–210页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第108–109页.

- ^ Ratchnevsky 1991,第207页; Biran 2012,第69页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第109页.

- ^ Biran 2012,第158页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第104页; Washington Post 1995.

- ^ Ratchnevsky 1991,第212–213页; Fitzhugh, Rossabi & Honeychurch 2009,第105–109页; Atwood 2004,第97页; Mote 1999,第434页.

- ^ May 2008,第138–139页; Biran 2012,第139页.

- ^ May 2008,第139页; Biran 2012,第139页.

- ^ May 2008,第140–141页.

- ^ Atwood 2004,第161页.

- ^ May 2008,第141–142页; Atwood 2004,第101页.

- ^ May 2008,第142–143页; Biran 2012,第142–143页; Atwood 2004,第101页.

- ^ May 2008,第143–144页; Biran 2012,第143页; Atwood 2004,第101–102页.

- ^ Atwood 2004,第102页; Biran 2012,第143–144页; May 2008,第144–145页.

- ^ May 2008,第137–138页; Biran 2012,第143–144页; Sanders 2017,第lxxviii, lxxxiv页.

- ^ Biran 2012,第144页; May 2008,第145页.

- ^ Biran 2012,第144–145页; May 2008,第145–146页.

- ^ May 2008,第145页; Mote 1999,第434页.

- ^ Biran 2012,第136页.

- ^ Biran 2012,第112–114页; Jackson 2023,第86, 101–102页.

- ^ Biran 2012,第121–122页; Jackson 2017,第382–384页; Jackson 2023,第337页.

- ^ Biran 2012,第122–125页; Jackson 2017,第384–387页; Jackson 2023,第338, 357–360页.

- ^ Biran 2012,第83页; Jackson 2023,第437–438页.

- ^ Biran 2012,第83页.

- ^ Biran 2012,第106, 127页.

- ^ Biran 2012,第128–132页.

- ^ Biran 2012,第153–155页; Ratchnevsky 1991,第212页.

- ^ Biran 2012,第132–135页.

- ^ Biran 2012,第145–153页; Ratchnevsky 1991,第211–212页.

- ^ Fogel 2008.

- ^ Biran 2012,第156–158页; May 2008,第146页; Rosenfeld 2018,第255, 269页.

书目

[编辑]- Achenbach, Joel, The Era of His Ways, Washington Post, 31 December 1995 [27 November 2023]

- Atwood, Christopher P., Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, New York: Facts on File, 2004, ISBN 978-0-8160-4671-3

- Atwood, Christopher P., Validation by Holiness or Sovereignty: Religious Toleration as Political Theology in the Mongol World Empire of the Thirteenth Century (PDF), The International History Review, 2004a, 26 (2): 237–256, ISSN 0707-5332, JSTOR 40109471, S2CID 159826445, doi:10.1080/07075332.2004.9641030

- Barthold, Vasily, Bosworth, Clifford E. , 编, Turkestan Down To The Mongol Invasion Third, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1992, ISBN 978-8-1215-0544-4

- Bawden, Charles, Genghis Khan, Encyclopædia Britannica, 2022 [17 October 2022], (原始内容存档于11 October 2022)

- Biran, Michal, Chinggis Khan, Makers of the Muslim World, London: Oneworld Publications, 2012, ISBN 978-1-7807-4204-5

- Birge, Bettine; Broadbridge, Anne F., Women and Gender under Mongol Rule, Biran, Michal; Kim, Hodong (编), The Cambridge History of the Mongol Empire, Cambridge: Cambridge University Press: 628–654, 2023, ISBN 978-1-3163-3742-4

- Boyle, John Andrew, The Cambridge History of Iran Volume 5: The Saljuq and Mongol Periods, Cambridge: Cambridge University Press, 1968, ISBN 978-1-1390-5497-3

- Broadbridge, Anne F., Women and the Making of the Mongol Empire, Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-1-1086-3662-9

- Brose, Michael C., Chinggis (Genghis) Khan

, Brown, Kerry (编), The Berkshire Dictionary of Chinese Biography, Great Barrington: Berkshire Publishing Group, 2014, ISBN 978-1-9337-8266-9

, Brown, Kerry (编), The Berkshire Dictionary of Chinese Biography, Great Barrington: Berkshire Publishing Group, 2014, ISBN 978-1-9337-8266-9 - Buell, Paul D., Some Royal Mongol Ladies: Alaqa-beki, Ergene-Qatun and Others, World History Connected, 2010, 7 (1) [25 November 2023]

- Cleaves, Francis Woodman, The Historicity of The Baljuna Covenant, Harvard Journal of Asiatic Studies, 1955, 18 (3): 357–421, doi:10.2307/2718438

- Craig, Erin, Why Genghis Khan's tomb can't be found, BBC, 19 July 2017 [19 July 2023], (原始内容存档于18 July 2023)

- Favereau, Marie, The Horde: How the Mongols Changed the World, Cambridge: Harvard University Press, 2021, ISBN 978-0-6742-7865-3

- Fiaschetti, Francesca, Tradition, Innovation and the construction of Qubilai's diplomacy (PDF), Ming Qing Yanjiu, 2014, 18 (1): 82 [10 January 2020], (原始内容存档 (PDF)于11 June 2022)

- Fitzhugh, William W.; Rossabi, Morris; Honeychurch, William (编), Genghis Khan and the Mongolian Empire

, Washington: Mongolian Preservation Foundation, 2009, ISBN 978-0-2959-8957-0

, Washington: Mongolian Preservation Foundation, 2009, ISBN 978-0-2959-8957-0 - Fogel, Joshua, Chinggis on the Japanese Mind, Mongolian Studies, 2008, 30/31: 259–269, JSTOR 43193543

- Golden, Peter, Inner Asia c.1200, Di Cosmo, Nicola; Frank, Allen J.; Golden, Peter (编), The Chinggisid Age, The Cambridge History of Inner Asia: 9–25, 2009, ISBN 978-1-1390-5604-5

- de Hartog, Leo, Genghis Khan: Conqueror of the World, London: I.B. Tauris, 1999, ISBN 978-1-8606-4972-1

- Hung, William, The Transmission of The Book Known as The Secret History of The Mongols, Harvard Journal of Asiatic Studies, 1951, 14 (3/4): 433–492, doi:10.2307/2718184

- Jackson, Peter, The Mongols and the Islamic World: From Conquest to Conversion, New Haven: Yale University Press, 2017, ISBN 978-0-3001-2533-7

- Jackson, Peter, From Genghis Khan to Tamerlane: The Reawakening of Mongol Asia, New Haven: Yale University Press, 2023, ISBN 978-0-3002-5112-8

- Jagchid, Sechin, The Mongol Khans and Chinese Buddhism and Taoism, The Journal of the International Association of Buddhist Studies, 1979, 2 (1): 7–28

- Kwanten, Luc, The Career of Muqali: A Reassessment, Bulletin of Sung and Yüan Studies, 1978, 14: 31–38

- Lane, George, Genghis Khan and Mongol Rule, Westport: Greenwood Publishing Group, 2004, ISBN 978-0-3133-2528-1

- 刘芳如; 郑淑方, 國立故宮博物院藏蒙古文物彙編, 台北: 国立故宫博物院, 2015, ISBN 978-9-5756-2734-8

- Lkhagvasuren, Gavaachimed; et al, Molecular Genealogy of a Mongol Queen's Family and Her Possible Kinship with Genghis Khan, PLoS ONE, 2016, 11 (9): 433, Bibcode:2016PLoSO..1161622L, ISSN 1932-6203, PMC 5023095

, PMID 27627454, doi:10.1371/journal.pone.0161622

, PMID 27627454, doi:10.1371/journal.pone.0161622

- Man, John, Genghis Khan: Life, Death and Resurrection

, London: Bantam Press, 2004, ISBN 978-0-3129-8965-1

, London: Bantam Press, 2004, ISBN 978-0-3129-8965-1 - Man, John, The Mongol Empire: Genghis Khan, His Heirs, and the Founding of Modern China, London: Penguin Random House, 2014, ISBN 978-0-5521-6880-9

- May, Timothy, The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the Mongol Military System, Yardley: Westholme, 2007, ISBN 978-1-5941-6046-2

- May, Timothy, Culture and Customs of Mongolia, Culture and Customs of Asia, Westport: Greenwood Publishing Group, 2008, ISBN 978-0-3133-3983-7

- May, Timothy, The Mongol Conquests in World History, London: Reaktion Books, 2012, ISBN 978-1-8618-9971-2

- May, Timothy, The Mongol Empire, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018, ISBN 978-0-7486-4237-3

- McLynn, Frank, Genghis Khan: His Conquests, His Empire, His Legacy, New York: Hachette Books, 2015, ISBN 978-0-3068-2395-4

- Morgan, David, The Mongols

, The Peoples of Europe, Oxford: Blackwell Publishing, 1986, ISBN 978-0-6311-7563-6

, The Peoples of Europe, Oxford: Blackwell Publishing, 1986, ISBN 978-0-6311-7563-6 - Morgan, David, Čengīz Khan, Encyclopædia Iranica V: 133–135, 1990 [10 December 2022]

- Mote, Frederick W., Imperial China, 900–1800, Cambridge: Harvard University Press, 1999, ISBN 978-0-6740-1212-7

- Pelliot, Paul, Notes on Marco Polo (PDF) I, Paris: Imprimerie nationale, 1959 [17 October 2022], OCLC 1741887, (原始内容存档 (PDF)于31 August 2021)

- Porter, Jonathan, Imperial China, 1350–1900, Lanham: Rowman & Littlefield, 2016, ISBN 978-1-4422-2293-9

- Pow, Stephen, The Last Campaign and Death of Jebe Noyan, Journal of the Royal Asiatic Society, 2017, 27 (1): 31–51, doi:10.1017/S135618631600033X

- The Secret History of the Mongols: A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century (Shorter Version; edited by John C. Street), 由de Rachewiltz, Igor翻译, 2015 [22 November 2022]

- Ratchnevsky, Paul, Genghis Khan: His Life and Legacy

, 由Thomas Haining翻译, Oxford: Blackwell Publishing, 1991, ISBN 978-0-6311-6785-3

, 由Thomas Haining翻译, Oxford: Blackwell Publishing, 1991, ISBN 978-0-6311-6785-3 - Rosenfeld, Gavriel D., Who Was "Hitler" Before Hitler? Historical Analogies and the Struggle to Understand Nazism, 1930–1945, Central European History, 2018, 51 (2): 249–281

- Sanders, Alan J. K., Historical Dictionary of Mongolia 1 Fourth, Lanham: Rowman & Littlefield, 2017, ISBN 978-1-5381-0227-5

- Sverdrup, Carl, The Mongol Conquests: The Military Campaigns of Genghis Khan and Sübe'etei

, Solihull: Helion & Company, 2017, ISBN 978-1-9133-3605-9

, Solihull: Helion & Company, 2017, ISBN 978-1-9133-3605-9 - Togan, Isenbike, Otchigin's Place in the Transformation from Family to Dynasty, Zimonyi, Istvan; Karatay, Osman (编), Central Asia in the Middle Ages: Studies in Honour of Peter B. Golden, Turcologica, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag: 407–424, 2016, ISBN 978-3-4471-0664-1

- Waley, Arthur, The Secret History of the Mongols: and other pieces

, London: House of Stratus, 2002, ISBN 978-1-8423-2370-0

, London: House of Stratus, 2002, ISBN 978-1-8423-2370-0 - Waterson, James, Defending Heaven: China's Mongol Wars, 1209–1370, Barnsley: Frontline Books, 2013, ISBN 978-1-7834-6943-7

- Weatherford, Jack, Genghis Khan and the Making of the Modern World

, New York: Crown Publishing Group, 2004, ISBN 978-0-3072-3781-1

, New York: Crown Publishing Group, 2004, ISBN 978-0-3072-3781-1 - Wilkinson, Endymion, Chinese History: A New Manual Third, Cambridge: Harvard University Press, 2012, ISBN 978-0-6740-6715-8

- Wright, David Curtis, Genghis Khan

, Oxford Bibliographies: Military History, Oxford: Oxford University Press, 2017, doi:10.1093/OBO/9780199791279-0154

, Oxford Bibliographies: Military History, Oxford: Oxford University Press, 2017, doi:10.1093/OBO/9780199791279-0154 - You, Wenpeng; Galassi, Francesco M.; Varotto, Elena; Henneberg, Maciej, Genghis Khan's death (AD 1227): An unsolvable riddle or simply a pandemic disease?, International Journal of Infectious Diseases, 2021, 104: 347–348, ISSN 1201-9712, PMID 33444749, S2CID 231610775, doi:10.1016/j.ijid.2020.12.089

, hdl:10447/620953

, hdl:10447/620953

纪年

[编辑]根据《元史》卷1《太祖本纪》整理。

| 元太祖法天启运圣武皇帝 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 公元 | 1206年 | 1207年 | 1208年 | 1209年 | 1210年 | 1211年 | 1212年 | 1213年 | 1214年 | 1215年 |

| 干支 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |

| 元太祖法天启运圣武皇帝 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |

| 公元 | 1216年 | 1217年 | 1218年 | 1219年 | 1220年 | 1221年 | 1222年 | 1223年 | 1224年 | 1225年 |

| 干支 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 |

| 元太祖法天启运圣武皇帝 | 二十一年 | 二十二年 | ||||||||

| 公元 | 1226年 | 1227年 | ||||||||

| 干支 | 丙戌 | 丁亥 |

外部链接

[编辑]- 【千古英雄人物】成吉思汗(页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 成吉思文物“成吉思皇帝圣旨金牌”的发现(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2000-05-26]

- “成吉思汗生日之谜”破解[2005-12-08]

- 走进神秘莫测的成吉思汗陵墓[2007-07-03]、三联生活周刊:成吉思汗陵墓的亘古之谜(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2004-09-23]、访一代天骄成吉思汗陵墓

- 马英九祭文赞成吉思汗:雄才大略、威震万国(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2010-05-04]、台湾举办“二00九年中枢致祭成陵大典”(图)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2009-04-16]、马政府祭成吉思汗 场面庄严隆重(图)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2010-05-04]、“蒙藏委员会”庆百年 今遥祭成吉思汗(页面存档备份,存于互联网档案馆)[2011-04-23]

- 古代蒙古和鞑靼人的第一个皇帝—伟大的成吉思汗史(页面存档备份,存于互联网档案馆)

参见

[编辑]- 四兄弟:合撒儿、别勒古台(异母弟)、合赤温、帖木格

- 四杰(或称四骏):木华黎(札剌亦儿人)、博尔术(阿鲁剌惕人)、赤老温(速勒都思人)、博尔忽(主儿乞人)

- 四犬(或称四獒、四勇、四先锋):者别(别速惕人)、者勒蔑(兀良哈人)、速不台(兀良哈人)、忽必来(八鲁剌思人)

- 四养子(成吉思汗母亲诃额仑的养子):曲出(蔑儿乞人)、阔阔出(泰赤乌人)、失吉忽图忽(塔塔儿人)、博尔忽(主儿乞人;亦为四杰之一)

- 四子(成吉思汗正妻孛儿帖的儿子):术赤、察合台、窝阔台、拖雷

- 怯薛军:纳牙阿(你出古惕八邻人)

- 二勇:术赤台(兀鲁兀惕人)、畏答儿(忙忽惕人)

- 幕僚智囊:蒙力克(晃豁坛人)、豁儿赤(八邻人)、锁儿罕失剌(速勒都思人)、塔塔统阿(畏兀儿人)、耶律楚材(契丹人,辽朝宗室之后)、丘处机(长春真人)

以上四杰、四犬、与二勇在成吉思汗建立大蒙古国时被封为十大功臣。

成吉思汗 出生于:1162年5月31日逝世于:1227年8月25日

| ||

|---|---|---|

| 统治者头衔 | ||

| 前任者: 忽图剌 |

蒙兀汗 1189年—1206年 |

改为大蒙古国 |

| 新头衔 大蒙古国建立

|

大蒙古国君主 1206年—1227年8月25日 |

继任者: 拖雷 (监国) |

| 新头衔 大蒙古国建立

|

蒙古大汗 大蒙古国皇帝 1206年—1227年8月25日 |

空缺 下一位持有相同头衔者: 元太宗窝阔台

|